銀行も営利企業です。それであるため、自社の利益を第一に考えます。

銀行では、各支店にノルマが課せら、その中で支店の総融資の量のノルマもあります。しかし、顧客となる企業は銀行のノルマが達成されるようには借りてくれません(逆に企業側がいくら借りたいと言っても、融資をしてくれない場合も一方ではあります)。

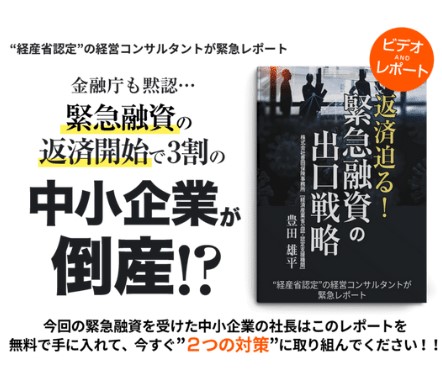

今回より文字情報のほかに動画で解説しています。動画は記事にされていないこともお伝えしていますし、3分から5分でまとめていますから、隙間時間で確認できるものとなっています。ぜひ動画もチェックしてみてください。