年度末に衝撃的な記事が出ました・・・

それがこの記事のタイトル、「財務省、中小企業を切り捨てへ!?」です。

(出典元`月刊社長のミカタ‘)

何ともショッキングなタイトル。

前々から中小企業の数を減らすという方向性は認識していたものの、コロナを機にというのは個人的にはどうかとも思うわけですが・・・

内容は次の通りです。

目次

ゾンビ企業を許さないという国の意思

財務省が中小企業支援の転換を図ろうとしている。新型コロナウイルス感染症対策の資金繰り支援を縮小し、新陳代謝を促す方向へ政策の舵を切りたい考え。

年末や年度末を控えて経営状況が厳しい中小企業も少なくないが、「持続化給付金や家賃支援給付金を予定通り終えるべきだ」などと攻勢を強めている。

「モラルハザードを回避するため緊急支援を恒常化させないことが重要」

「無利子・無担保融資の期限を明確にして出口を検討すべき」

「中小企業の生産性向上のため優良企業に収斂させていくことも重要」

「ゾンビ企業は許さない」――。

10月26日、財務省で開かれた財政制度等審議会の部会では、コロナ対策で講じた中小企業向け資金繰り支援の手じまいを求める声が相次いだ。とりわけ1月15日までの申請分が対象の持続化給付金と家賃支援給付金は「延長せず予定通り終了するべき」との意見が多数を占めた。

財務省の問題意識はこうだ。労働生産性は企業規模が大きいほど高いが、中小から中堅企業へ成長する例は近年の好況下でも年300件程度。中小企業でいた方が補助金や税制優遇などのメリットを得やすいためで、実際、大企業並みの売上高がありながら中小企業にとどまる企業も存在する。

こうした構造要因で成長が阻害される中、「コロナ対策の資金繰り支援を漫然と続けて生産性の低い企業も延命を図れば、ますます新陳代謝が遅れる」(財務省幹部)。

それよりも、人材流動化やM&A促進などに支援の重点を移していくべきだとしている。これまでの中小企業政策は、経済産業省や中小企業庁が一手に担ってきたが「新陳代謝を促すよりも産業保護的なアプローチに偏っている」(財務省幹部)との見方があった。

中小企業の生産性の低さについては、菅義偉首相もかねて問題視しており、最低賃金の引き上げなどを通じた生産性向上の加速に意欲を示す。

中小企業基本法が定める従業員数や資本金などの区分要件を見直し、中小企業の定義を厳格化することも視野に入れており、中小企業は早晩、変革を迫られる可能性がある。

(出典元`月刊社長のミカタ‘)

このような状況下で追加融資は期待できるのか!?

この記事をご覧になられてあなたはどう感じましたか。

国の予算を編成する財務省は中小企業再編を本腰入れて行う・・・そんな風に思えてなりません。

これは菅首相のブレーンであるデービット・アトキンソンの考えと一致しているのです。このような国の考えの中で、果たして積極的な追加融資が期待できるのでしょうか。

私個人的な意見としては、「NO」です。昨年のようにとりあえず融資申し込みを行えば融資が実行される…このようなことはもう起きないでしょう。

金融庁が中小企業に求める3つの要件

今後、支援を行うかどうかの判断として下の3つを求めてくる可能性があります。

① 多額の経費の削減が可能かどうか

② 未稼働・遊休資産の売却ができるかどうか

③ 増資ができるかどうか

これらの自助努力が出来ない企業は今後支援を受けることが難しくなる可能性があります。

その背景は冒頭お伝えした10月26日、財務省で開かれた財政制度等審議会の部会での下の提言です。

「モラルハザードを回避するため緊急支援を恒常化させないことが重要」

「無利子・無担保融資の期限を明確にして出口を検討すべき」

「中小企業の生産性向上のため優良企業に収斂させていくことも重要」

「ゾンビ企業は許さない」――。

そして氷見野金融庁長官もはっきりと

『資金繰りを支える段階から経営改善や事業再生に重点が移る』

このように述べており、『変革や自助努力が出来ない企業に対しては支援を行わない』という意思を示しているのです。

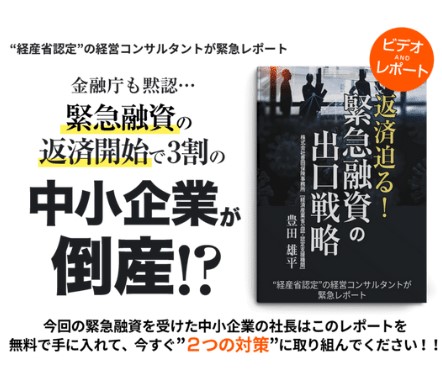

中小企業経営者にとって、コロナ融資の返済が始まった時が正に正念場となることでしょう。コロナ融資の出口戦略を返済が据え置かれている間に打ち出す必要があるのは明白です。